Estudo ajuda a identificar áreas onde os microplásticos se acumulam

Os biofilmes depositados por organismos vivos reduzem a acumulação de pequenas partículas, ao passo que as áreas de areia nua podem ser focos de microplásticos.

A acumulação de microplásticos no ambiente e nos nossos corpos é uma questão cada vez mais preocupante. No entanto, tem sido difícil prever onde estas partículas omnipresentes se irão acumular e, por conseguinte, onde se devem concentrar os esforços de remediação, devido aos muitos fatores que contribuem para a sua dispersão e deposição.

Uma nova investigação do MIT mostra que um fator-chave para determinar onde as micropartículas se podem acumular tem a ver com a presença de biofilmes. Estas camadas finas e pegajosas de biopolímeros são libertadas por microrganismos e podem acumular-se em superfícies, incluindo ao longo de leitos arenosos de rios ou costas marítimas. O estudo concluiu que, se todas as outras condições forem iguais, é menos provável que as micropartículas se acumulem em sedimentos infundidos com biofilmes, porque, se aí aterrarem, é mais provável que sejam ressuspendidas pela água corrente e arrastadas.

Segundo Park, a maioria das experiências que analisam a forma como as micropartículas são transportadas e depositadas foram realizadas em areia nua. “Mas na natureza há muitos microrganismos, como bactérias, fungos e algas, e quando aderem ao leito do rio geram algumas substâncias pegajosas”. Estas substâncias são conhecidas como substâncias poliméricas extracelulares, ou EPS, e “podem afetar significativamente as caraterísticas do leito do canal”, afirma. A nova investigação centrou-se em determinar exatamente como estas substâncias afetavam o transporte de micropartículas, incluindo microplásticos.

A investigação envolveu um tanque de fluxo com um fundo forrado com areia fina e, por vezes, com tubos de plástico verticais que simulam a presença de raízes de mangue. Em algumas experiências, o leito era constituído por areia pura e, noutras, a areia foi misturada com um material biológico para simular os biofilmes naturais encontrados em muitos ambientes ribeirinhos e costeiros.

As descobertas de acesso livre aparecem na revista Geophysical Research Letters, num artigo do pós-doutorado do MIT Hyoungchul Park e da professora de engenharia civil e ambiental Heidi Nepf. “Os microplásticos estão definitivamente muito presentes nas notícias”, afirma Nepf, “e não compreendemos totalmente onde se encontram os pontos críticos de acumulação. Este trabalho dá-nos um pouco de orientação” sobre alguns dos fatores que podem fazer com que estas partículas, e as pequenas partículas em geral, se acumulem em determinados locais.

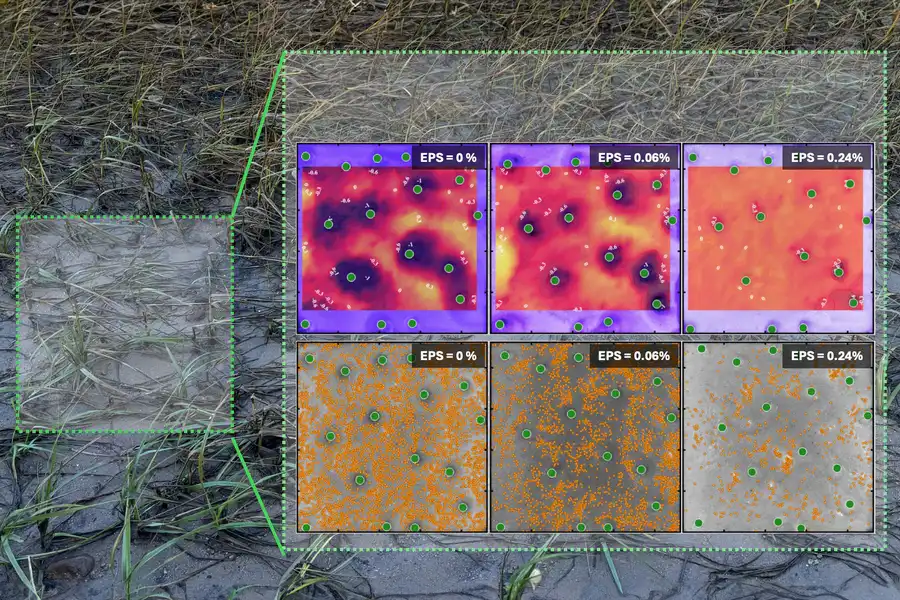

A água misturada com minúsculas partículas de plástico foi bombeada através do tanque durante três horas e, em seguida, a superfície do leito foi fotografada sob luz ultravioleta que provocou a fluorescência das partículas de plástico, permitindo uma medição quantitativa da sua concentração.

Os resultados revelaram dois fenómenos diferentes que afetaram a quantidade de plástico acumulado nas diferentes superfícies. Imediatamente à volta das hastes que substituíram as raízes acima do solo, a turbulência impediu a deposição de partículas. Além disso, à medida que a quantidade de biofilmes simulados no leito sedimentar aumentava, a acumulação de partículas também diminuía.

Nepf e Park concluíram que os biofilmes preencheram os espaços entre os grãos de areia, deixando menos espaço para as micropartículas. As partículas estavam mais expostas porque penetravam menos profundamente entre os grãos de areia e, como resultado, eram muito mais facilmente ressuspendidas e levadas pela água corrente.

“Estas películas biológicas preenchem os espaços porosos entre os grãos de sedimento”, explica Park, “e isso faz com que as partículas depositadas – as partículas que aterram no leito – fiquem mais expostas às forças geradas pelo fluxo, o que facilita a sua ressuspensão. O que descobrimos foi que, num canal com as mesmas condições de fluxo, a mesma vegetação e o mesmo leito de areia, se houver um canal sem EPS e outro com EPS, o canal sem EPS tem uma taxa de deposição muito mais elevada do que o canal com EPS”.

Nepf acrescenta: “o biofilme está a impedir que os plásticos se acumulem no leito, porque não conseguem penetrar profundamente no leito. Ficam à superfície e depois são apanhados e levados para outro sítio. Assim, se eu derramasse uma grande quantidade de microplástico em dois rios, e um tivesse um fundo arenoso ou de cascalho, e outro fosse mais lamacento com mais biofilme, eu esperaria que mais microplásticos fossem retidos no rio arenoso ou de cascalho”.

Tudo isto é complicado por outros fatores, como a turbulência da água ou a rugosidade da superfície do fundo, diz. Mas fornece uma “boa lente” para dar algumas sugestões às pessoas que estão a tentar estudar os impactos dos microplásticos no terreno. “Estão a tentar determinar os tipos de habitats em que estes plásticos se encontram, e isto fornece uma estrutura para a categorização desses habitats”, afirma. “Dá orientações sobre onde se deve ir para encontrar mais ou menos plásticos”.

Como exemplo, Park sugere que, nos ecossistemas de mangais, os microplásticos podem acumular-se preferencialmente nas margens exteriores, que tendem a ser arenosas, enquanto as zonas interiores têm sedimentos com mais biofilme. Assim, este trabalho sugere que “as regiões exteriores arenosas podem ser potenciais focos de acumulação de microplásticos”, diz, e podem fazer desta uma zona prioritária para monitorização e proteção.

O trabalho foi apoiado pela Shell International Exploration and Production através da MIT Energy Initiative.